1,清掃力=技術(知識)×道具の性能

おそうじをしたときにどれだけ素早くきれいになるか・・・を清掃力といいます。

この清掃力は、「技術(知識)×道具の性能」という方程式が当てはまり、おそうじの基本的な考え方にります。

例えば・・・おそうじ歴20年の大ベテランとごく一般的な方が体育館の床掃除をするとします。

当然、出来上がりには差がつくと思いますよね?プロの方がきれいになると。

でも、この方程式に当てはめると全く変わってくるんです。

おそうじのプロが雑巾と洗剤を持って這いつくばってゴシゴシやっていくよりも、プロではない方が幅広のモップを使って駆け回った方がよっぽど楽に早く終わります。

この場合は、幅広のモップを選ぶと早いという知識と、モップの性能が清掃力を大幅に大きくさせたのです。

プロがゴシゴシしっかりやれば仕上がりは完璧だと思いがちですが、きれいな所と汚いとことでムラになったりするので一生懸命精神力だけでやるのも効率良いとは言えません。

おそうじのプロは、この方程式をベースにして施工をしているんですね。

幅広モップのように使い勝手位のよい利便性の高い道具と、プロの仕上がりを得られるための方法を厳選して清掃力を上げているのです。

ということは、このサイトをご覧になってくだされば汚れに対して良い道具を私達が厳選していきますので大幅に清掃力をあげることができます。

2,意外と垣根が低そうで高いおそうじ。

日本では、小学生ぐらいのころから授業の終わりにおそうじを行ったり、新米の当番清掃など、精神的修行の間のようにおそうじは使われてきました。

おそうじをすると運気が上がるとか、トイレに何かが住んでいるとか・・・

割と身近な行為として慣れ親しんできましたが、プロに聞く機会ってなかなかありません。

例えば英語を話せるようになりたい!と思ったらどうしますか?

英語圏の国にホームステイしたり、英会話教室に通ったり。

英語が堪能な方に教えを乞うと思います。

習字がうまくなりたいなら習字の先生に習います。

資格であれば有資格者に聞きますよね?

それが普通なんです。しかし、おそうじは慣れ親しんできた行為である為、何とか自分たちの知識でできてしまうだろう。洗剤があればなんとかなるだろうと意外と難易度を低く見積もってしまうところがあります。

その為、プロ以外の方がネットなどで発信している情報を信じてしまいがちなんですね。

習うならばその道のプロに聞く。

これが大切です。おそうじのことは、洗剤のプロでは理論的にしかわかりません。

研究家は、研究レベルです。餅は餅屋。おそうじの情報はおそうじのプロに聞きましょう。

3,洗剤は、魔法ではないただの助剤

吹きかけただけで、簡単に落ちる!

なんて宣伝を聞いたことはありませんか?

これ、大きな間違いです。洗剤は、あくまでも助剤です。洗剤できではなんの意味もありません。

拭く、擦る、削る、洗うなどの物理的動作があってやっと生きてくるが洗剤です。

洗剤だけで落ちない汚れがあったら「この洗剤は落ちねえな」と決めつけてしまう傾向がありますが、実は「やり方や選び方が悪い」という方がほとんどです。

洗剤は助剤。物理的動作の手助けでしかないのであれば、その洗剤で落ちなかったら擦ったり削ったりと物理的動作が足りないのです。

点滴石を穿つという言葉はご存知でしょうか?

小さな努力でも根気よく続けていればやがて成果を得ることのたとえなのですが、

滴る水滴の下に石を置いておくとやがて長い年月をかけて石に穴を開けてしまうことが由来です。

おそうじも、どんな汚れでもこすっていればやがて落ちます。

水拭きでもやがて落ちます。長い年月はかかりますが。

それを、時短できる道具の一つが洗剤なのです。もし汚れが落ちなかったら洗剤の能力の前に方法や、その汚れに合った洗剤か見極める必要があります。

では洗剤は、何をしているのか?

それは「時間短縮」です。

先程の、岩に穴を開ける作業に例えるとノミで削ったり、ドリルを使ったりすることで時間短縮を得られます。

目的を達成するために、方法を選択するともれなく付加価値がついてくる。

つまり目的達成の手段をお金で買うことで付加価値が得られる。

それが脇役の道具(洗剤)の徹するべき役割なのです。

| 目的 |

方法 |

所要時間 |

費用/付加価値 |

| 穴を開ける |

水滴が滴る |

非常にかかる |

安い/得られない |

|

棒で突く |

少し短縮される |

安い/少し得る |

|

ドリルを使う |

短縮される |

高い/得られる |

| 汚れを除去する |

こする |

非常にかかる |

安い/得られない |

|

洗剤を使う |

少し短縮される |

安い/少し得る |

|

専用洗剤を使う |

短縮される |

高い/得られる |

洗剤を特別扱いしているところもありますが、単なる道具のうちの一つでしかないということをご理解いただきたいと思います。

まとめると

・洗剤は主役ではなくあくまで脇役

・汚れはこすれば落ちる

・洗剤を使うと短縮できる

・専用の洗剤を使うともっと短縮できる

・時間短縮のツールの一つである

4,洗剤の選び方

「この汚れは酸性汚れだからアルカリ性で中和して落とす」

プロでもそう思っている方がかなりいらっしゃいます。

まず、

・中和することが汚れ落としだと思っていること。

・汚れの液性を気にしていること。

これが、洗剤選びを大きく狂わせています。

これを基準にしているプロは、いつもポケットにリトマス試験紙をいれているのか不思議でたまりません。

これも情報の発信者がプロではないことも関係があるのかもしれません。

【汚れの見極め方】

汚れは、2種類に分けられます。

1,有機汚れ

植物油、動物油、手あかやタバコなど

・生命の分子を持つ汚れ

・熱しているとやがて焦げて炭になる汚れ

・比較的柔らかめな汚れ

これらを「有機汚れ」といい、アルカリ性や弱アルカリ性で落とすと落としやすいという性質を持っております。

2,無機汚れ

浴室鏡のスケール、浴室金属石鹸、エフロなど何かと何かが化合してしまった汚れ。水まわりなどに多い。

・生命の分子を持たない汚れで化合した汚れ

・熱しても炭にならない汚れ

・比較的硬い汚れ

これらを「無機汚れ」といい、酸性や弱酸性で落とすと落ちやすいという性質を持っています。

これらを踏まえて洗剤を選ぶと、効果がしっかり表れます。

例えば油汚れは中和して落とすと思っている方が多いですよね。

確かに中和法という方法もありますが、割とマイルドな洗浄の場合です。

重曹などがそうですね。

みなさんが強力な洗剤を使って落とすイメージを持っている油汚れの落とし方は「けん化」といい、油を石鹸とグリセリンに分解して落としています。

そう、アルカリ洗剤を使います。

このように、汚れの性質から洗剤を選ばないと、汚れが何性か調べなければならないのでとても厄介です。

是非、この基本を覚えて下さい。

5,合成洗剤と洗浄剤の違い

合成洗剤=強い。生分解性が悪い。環境に悪いというイメージを持たれる方が多くいらっしゃいます。

洗浄剤はマイルドだと。

実際は合成洗剤と洗浄剤の違いは以下になります。

・合成洗剤

界面活性剤を主にして汚れを落とすもの

・洗浄剤

界面活性剤を用いてその他助剤を浸透させて汚れを落とすもの

どうでしょうか?

界面活性剤が少量、あとは水。なんて商品も合成洗剤になってしまうんですね。いっきに風当たり悪くなります。

合成洗剤だらか環境に悪い。洗浄剤だから良い。という具合には分けられないんです。

近年の下水処理技術は進んでいますので、流石に川に直接洗剤を捨てたりしてはダメですが普通に使う分には問題ありません。

また、植物性だと安心だと言う方もいらっしゃいますが、米のとぎ汁が環境に良くないのはご存知ですか?

米のとぎ汁窒素やリンが入っていてプランクトンやアオコの異常発生にも繋がります。

また、BODが高いといわれます。BOD(=Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量)は水質の汚れを表す指標として用いられます。

これは、水中の有機物(汚濁)が微生物分解されるのに必要な酸素量のことで、よごれが多いほど微生物がたくさんの有機物を食べるためより多くの酸素が消費されます。つまり、BOD値が大きい=水質汚濁の度合いが大きいということになります。

そのようなものを排水に流しているのですから、下水処理技術がどれだけ発達しているかわかります。

また、界面活性剤を使っているからといって全て悪いと決めつけてしまう方がいるのも情報の不足を感じさせます。

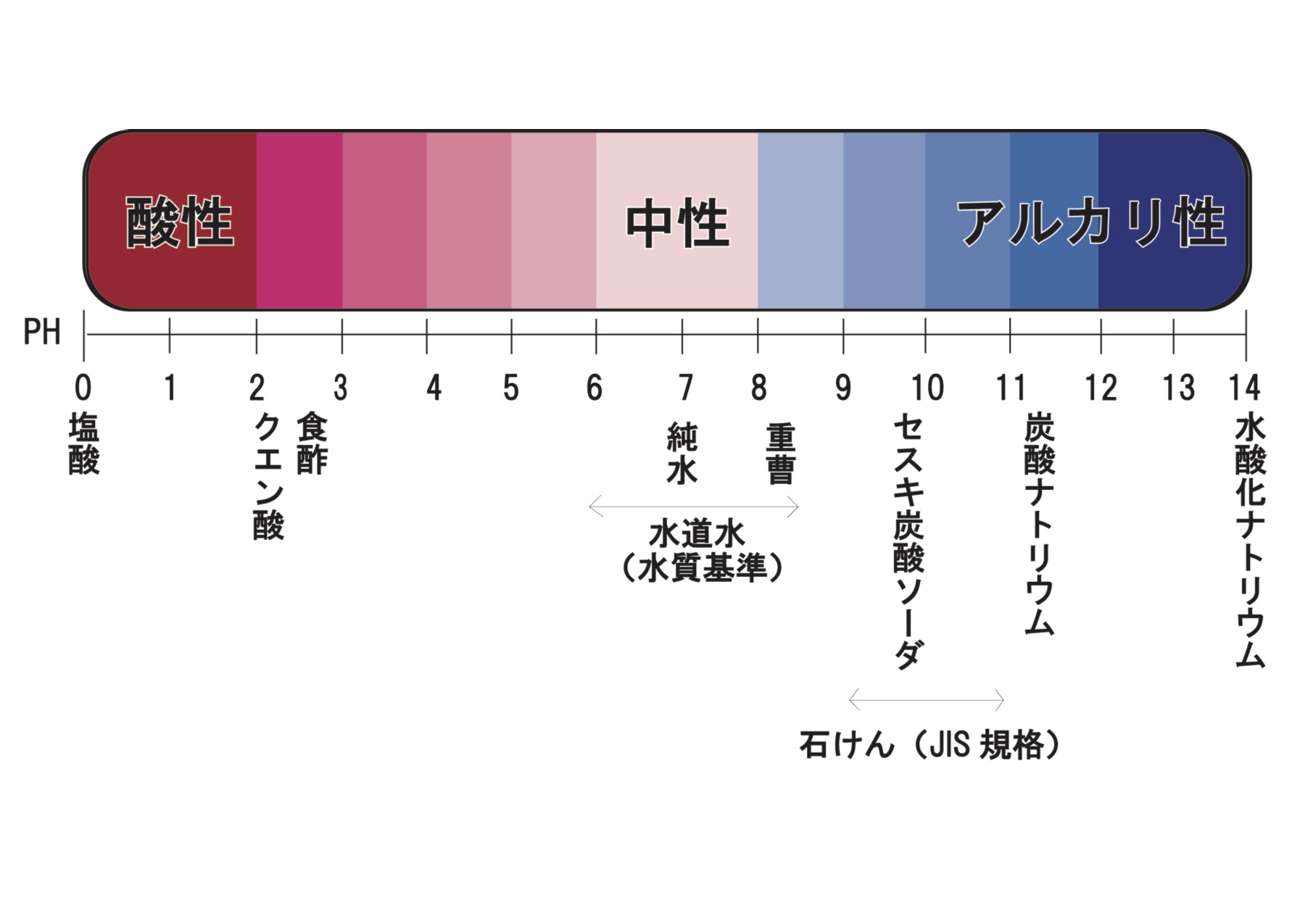

PH値について

お客様でPH値を気にされる方いますがPH=洗剤の成分ではありません。

PHとは水酸化物イオンと水素イオンの放出する量を表した単位です。

性質

水酸化物イオンを多く放出するとアルカリ性が強くなる

水素イオンを多く放出すると酸性が強くなる

PH値ですがPH7が水道水、数字が少なくなると酸性に近づき、逆に多くなるとアルカリ性になります。

図のように強酸は塩酸、強アルカリは水酸化ナトリウムなどのようにPH値を説明するときに劇薬を例として取り上げられるのでPH値が極端に低かったり、または高かったりするとあたかも劇毒のイメージがありますが、けっしてそうではありません。

有機汚れと無機汚れ。これにPH値は大きく関係してきます。

有機汚れは、「アルカリ性から弱アルカリ性」で落ちやすい。

無機汚れは、「酸性から弱酸性で落ちやすい」というセオリーがあります。

例えば重曹。重曹は弱アルカリ性なのでこれをお風呂汚れで使うのは効率はよくありません。

食器洗い用洗剤で洗うのとほぼ変わりません。

そして、中性。

中性はpH値6.5から7です。

お湯や水拭きと変わりません。そこに界面活性剤が加わると洗浄剤として成立します。

クエン酸や乳酸などは水まわりに適していると判断して良いでしょう。

お酢の洗剤などが水まわり用として出ているのはセオリーどおりです。

ちなみに浴室用洗剤として弱アルカリのものなどありますが、それらは日常の汚れや、皮脂汚れなどを落とす目的として使用されているので浴室用でもアルカリ系の洗剤が存在します。

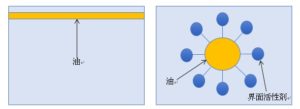

6,界面活性剤の役割

この世の中すべてに界面と呼ばれる境があります。

界面活性剤は簡単に言ってしまうとこの境を無くしてしまおうと言うものです。

よく言われる水と油。

これらはまず馴染みません。

汚れは汚れにどれだけ水分を浸透させて汚れ自体を浮かせて汚水を回収できるかと言うのが要なので油になるとまず馴染まず大変です。

界面活性剤は、親油基という油に馴染みやすい性質と親水基という水に馴染みやすい性質を持ちます。

マッチ棒を思い出してください。

マッチ棒の木の棒の部分を「親油基」

火薬の部分を「親水基」

と考えていたければ良いでしょう。

油などは、「マッチ棒の木の部分」しか持ち合わせていない物質。

なので水と馴染まない。

水などは、「マッチ棒の火薬の部分」しか持ち合わせていない物質。

なので油と混じり合わない。

そして、両方に馴染む性質がある「マッチ棒全体」そのものが界面活性剤です。両方に馴染んでしまうので、油に水を馴染ませ乳化(油が水に溶ける様子)させて油も水もまぜこぜにしてしまうことができます。

これが界面活性剤の特徴です。

◯主な親油基

アルキル基(脂肪酸)

アルキルベンゼン基

◯主な親水基

スルホン酸塩

硫酸エステル塩

カルボン酸塩(せっけん)

ポリエーテル基

ミセル形成と洗浄の原理

ミセルの形成こそが界面活性剤の素晴らしいところです。

ミセルの形成とは、簡単に言うと油などの汚れを活性剤が取り囲んで再度付着させない状態を作ることを言います。(図参照)

エタノールなどの溶剤は汚れを溶かしますがミセル形成機能(再汚防止機能)がないので汚れは落ちるが落ちた順にまた付着してしまうのであまり効率の良い洗浄はされないと解釈してください。

また、ミセルを作る界面活性剤の濃度を臨界ミセル濃度(CMCクリティカルミセルコンセントレーション)といい、それぞれの界面活性剤により違います。

なので、界面活性剤が3%入っているAとBという界面活性剤があったとしても同じ洗浄力があるとは言い切れません。

界面活性剤の種類

親水基の形によって界面活性剤が定義される

・アニオン(陰イオン)界面活性剤

特徴:粉末・液体とあるが個体の物が多い。洗濯洗剤に使用される事が多い。

R-SO3— R-OSO3- R-COO-

・カチオン(陽イオン)界面活性剤(逆性せっけん)

特徴:除菌、抗菌洗浄剤原料、リンス剤など付着して残るものに使う

CH3

R-N+-CH3 [Cl]-

CH3

髪の毛は「—」なので+と−で付着しやすい。

・ノニオン(非イオン)界面活性剤

特徴:汎用(はんよう)液体洗浄剤。住宅洗剤など。

高級アルコール系など。イオン性をもっていない。

RO-(CH2CH20)nH

+と−を持っていない。

・両性界面活性剤

特徴:シャンプー、ボディーソープなど。泡立ちが良い。

CH3

R-N+-CH3CHOO-

CH3

一つの分子に+と−を持っている。

界面活性剤のまとめ

泡が出る

油(汚れ)をミセルで取り囲んで落とす

再汚染(付着)を防止する

表面張力を下げる(浸透力がある)

油を乳化する

殺菌作用を示すものがある

になります。